中学受験で出願倍率を見て「えっ、こんなに高いの!?」と青ざめた経験はありませんか?

私もある関西の私立中学の2025年度入試で、その数字にびっくりしました。

でも実際にふたを開けてみると…「あれ?ぜんぜん違うやん!」という結果に。

今日はその体験をもとに、出願倍率と実質倍率の違いを整理してみます。

出願倍率とは?

- 出願者数 ÷ 募集定員

- 内部進学者や、同じ子が複数日程で出願した数も含まれる

➡ 実際より高く見えるのが特徴

実質倍率とは?

- 受験者数 ÷ 合格者数

- 実際に試験を受けた子供どうしの競争率

➡ 合格しやすさを見るなら「こちら」が現実的

実例:出願倍率と実質倍率はこんなに違った!

ある関西の私立中学(2025年度)の入試データです。

| 日程 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 出願倍率 | 実質倍率 |

|---|---|---|---|---|---|

| A日程 | 55 | 43 | 42 | 1.96倍 | 1.02倍 |

| B日程 | 28 | 11 | 10 | — | 1.10倍 |

| C日程 | 29 | 8 | 8 | 1.69倍 | 1.00倍 |

| 2月入試 | 7 | 5 | 4 | — | 1.20倍 |

➡ 出願段階では「2倍近い倍率」だったのに、実際はほぼ全員合格!

なぜこうなるの?

- 内部進学者を含んでいる

- 同じ子が複数日程で出願している

- 出願だけして受けない子もいる

その結果、出願倍率はどうしても高めに出てしまいます。

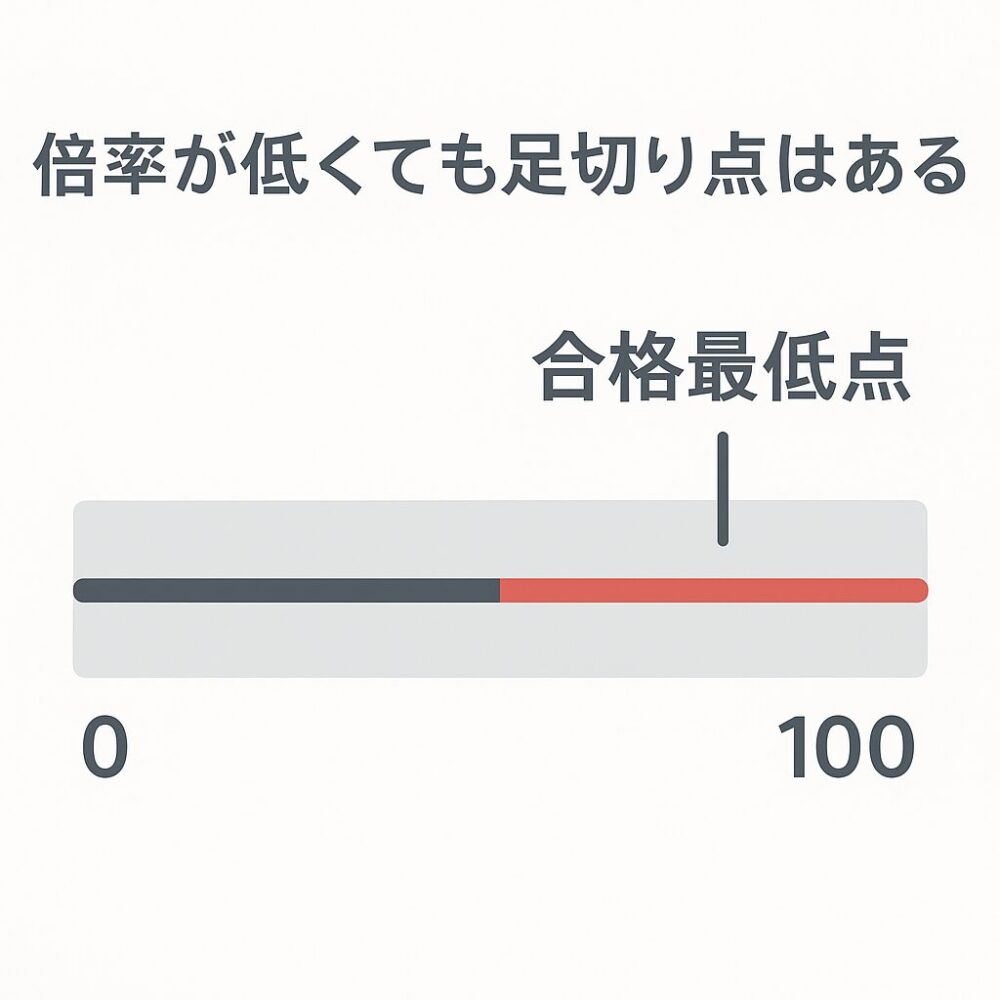

注意!倍率が低くても足切り点はある

実質倍率が1.0倍に近くても「全員合格」という意味ではありません。

どの学校にも**合格最低点(足切り点)**があり、そこに届かなければ不合格になります。

実際には、模試や過去問演習で安定してその基準を超えられることが合格への条件です。

まとめ

中学受験では「出願倍率」に振り回されがちですが、実際の難易度を知るには実質倍率を見ることが大切です。

私自身も、出願倍率を見て心臓がバクバクしましたが(笑)、実際には落ち着いて受ければ大丈夫でした。

これから受験に挑む方は、ぜひ「数字のカラクリ」を知って安心してくださいね!

関連リンク👇

コメント